Foto: Karin Plessing/ Reinhard Scheiblich

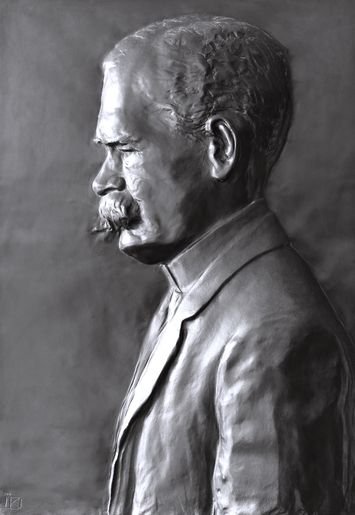

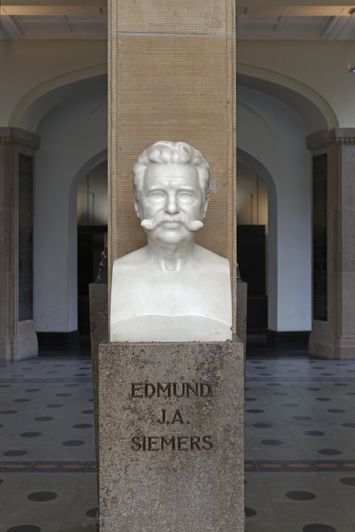

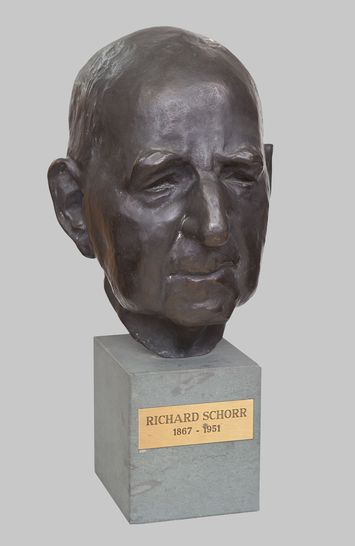

Inventarnummer: Inv.-Nr. 01-05 Künstler: Wilhelm Kumm Titel: Büste Edmund J. A. Siemers Technik / Material: Marmor Datierung: 1911 Maße: 60 x 35 x 29 cm Standort: Campus VMP Kommentar:

Die Büste zeigt den Stifter des Hauptgebäudes der Universität Hamburg, den Kaufmann Edmund Siemers (1840-1918). Zur Einweihung des Baus wurde die Büste zu Ehren ihres Stifters zu dessen Lebzeiten auf einem Hermensockel in der Wandelhalle aufgestellt. Signatur / Beschriftung: Inschrift auf dem Sockel: "Edmund J. A. Siemers" Literatur:

Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Jahre 1907, Hamburg 1908.

Max Förster (Hg.): Das Vorlesungsgebäude in Hamburg, gestiftet von Herrn Edmund J. A. Siemers, dem ham-burgischen Staate übergeben am 13. Mai 1911, Hamburg 1911.

Werner von Melle: Dreißig Jahre Hamburger Wissenschaft 1891-1921. Rückblicke und persönliche Erinnerun-gen, Bd. 2, Hamburg 1924.

Jürgen Lüthje/ Hans-Edmund Siemers: Das Hauptgebäude der Universität Hamburg. Zeugnis und Heraus¬for-derung privater Wissenschaftsförderung in Hamburg, in: Das Vorlesungsgebäude in Hamburg 1911-2004. Festschrift aus Anlass der Neugestaltung des Hauptgebäudes der Universität Hamburg, hg. vin Jürgen Lüthje und Hans-Edmund Siemers, Hamburg 2004, S. 11-17.

Jan Pust: Die Festschrift von 1911, in: Das Vorlesungsgebäude in Hamburg 1911-2004. Festschrift aus Anlass der Neugestaltung des Hauptgebäudes der Universität Hamburg, hg. vin Jürgen Lüthje und Hans-Edmund Siemers, Hamburg 2004, S. 25-31.

Michael Werner: Stiftungsstadt und Bürgertum. Hamburgs Stiftungskultur vom Kaiserreich bis in den National-sozialismus, Berlin/Boston 2011.

Johannes Gerhardt: Edmund Siemers. Unternehmer und Stifter (= Mäzene für Wissenschaft), Hamburg 2014.

Iris Wenderholm/ Christina Posselt-Kuhli (Hg.): Kunstschätze und Wissensdinge. Eine Geschichte der Universität Hamburg in 100 Objekten, Petersberg 2019, Kat. 1, S. 12-15 (Christina Posselt-Kuhli) Rechtsstatus: All rights reserved.

Foto: Karin Plessing/ Reinhard Scheiblich

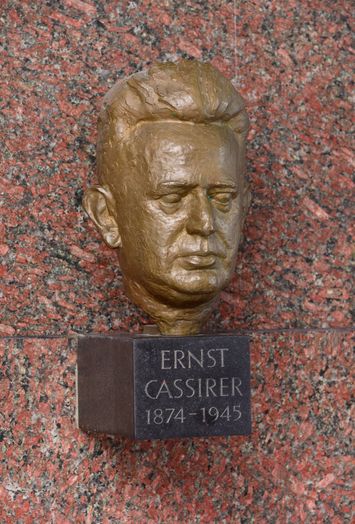

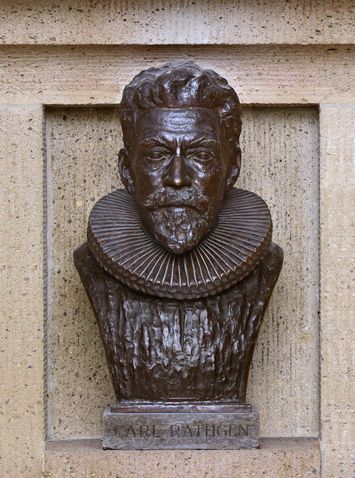

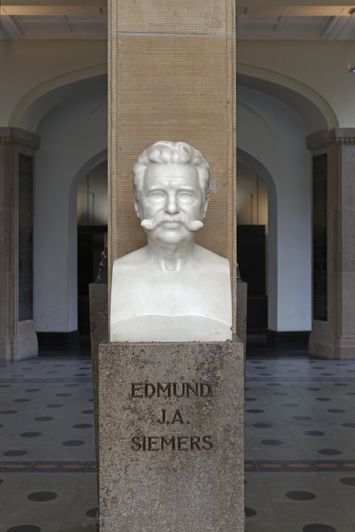

Inventarnummer: Inv.-Nr. 01-07 Künstler: Edwin Scharff Titel: Büste Emil Wolff Technik / Material: Bronze Datierung: 1950 Maße: 30 x 20,5 x 24 cm Standort: Campus VMP Kommentar:

Die Büste zeigt Emil Wolff, Professor für englische Sprache und Kultur an der Universität Hamburg von 1919 bis 1949. Diese Zeitspanne, während der Wolff auch Dekan, Rektor und Prorektor war, umfasst sowohl die Gründungs- als auch die NS-Jahre. Wolff hat sich immer wieder für die Freiheit wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens eingesetzt, verfolgte Mitarbeiter unterstützt und als erster Rektor nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Entnazifizierung mit angestoßen. So wurde auch bereits 1950, noch zu seinen Lebzeiten, eine Büste bei dem in Hamburg geschätzten Künstler Edwin Scharff in Auftrag gegeben. Ohne Amtstracht und im Ausschnitt ganz auf das Gesicht konzentriert, vermittelt die Büste eine ebenso persönliche wie intellektuelle Memoria, die durch die Aufstellung in einer Sockelnische einen ehrwürdigen Platz besetzt.

Der Blick Wolffs fiel ehemals auf ein Gegenüber, die Büste Albert Wigands, Professor für Meteorologie und Vorreiter des Nationalsozialismus an der Universität. Seine Büste, 1932 von Studenten als Dank "ihrem Führer" aufgestellt, wurde gemeinsam mit der Büste Wolffs 1968 wegen der Studentenunruhen in die Hochschule für Bildende Künste verbracht und kehrten gemeinsam 1981 in die Wandelhalle zurück. Im Gegensatz zu Wigand, der 2007 von Studenten aus Protest gewaltsam entfernt wurde, behauptet Wolff seinen Ehrenplatz ungestört. Signatur / Beschriftung: Sockelinschrift: "EMIL WOLFF" Literatur:

Reden, gehalten bei der Feier der Wiedereröffnung am 6. November 1945 in der Musikhalle. Von Heinrich Landahl und Emil Wolff, Hamburg 1946.

Rainer Nicolaysen (Hg): Kontinuität im Neubeginn. Reden der Zentralen Veranstaltung der Universität Hamburg am 6. November 2015 anlässlich des 70. Jahrestags ihrer Wiedereröffnung 1945 (= Hamburger Universitätsreden, N. F. 22), Hamburg 2015.

Lüthje, Jürgen (Hg.): Das Vorlesungsgebäude in Hamburg 1911-2004. Festschrift aus Anlass der Neugestaltung des Hauptgebäudes der Universität Hamburg, Hamburg 2004.

Lüthje, Jürgen (Hg.): Universität im Herzen der Stadt. Eine Festschrift für Dr. Hannelore und Prof. Dr. Helmut Greve, Hamburg 2002.

Kunstgeschichtlichem Seminar (Hg.): Kunst an der Universität Hamburg: ein Inventar, Hamburg 1991.

Guhl, Anton: E. Wolff, in: Kopitzsch, Franklin; Brietzke, Dirk (Hg.): Hamburgische Biografie. Personenlexikon, Bd. 6, Göttingen 2012, S. 378-380.

Gutbrod, Helga (Hg.): Edwin Scharff: 1887 – 1955. "Form muß alles werden", Köln 2012.

Guhl, Anton: Entlassung, Entnazifizierung, Rehabilitierung?: Die Philosophische Fakultät der Hamburger Universität zwischen Bruch und Kontinuität nach 1945, in: 100 Jahre Germanistik in Hamburg. Traditionen und Perspektiven (= Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 19), hrsg. von Myriam Richter und Mirko Nottscheid, Berlin/Hamburg 2011, S.261-280.

Iris Wenderholm/ Christina Posselt-Kuhli (Hg.): Kunstschätze und Wissensdinge. Eine Geschichte der Universität Hamburg in 100 Objekten, Petersberg 2019, Kat. 46, S. 172-175 (Nereida Baum) Rechtsstatus: All rights reserved.