Photo: UHH-RRZ-MCC-Mentz

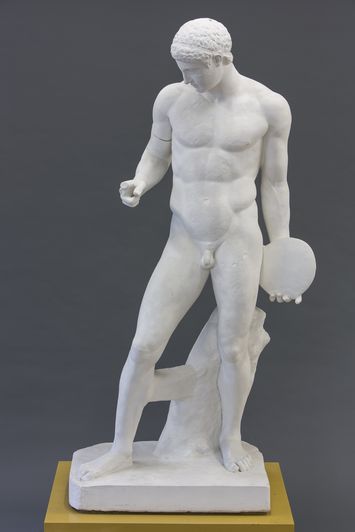

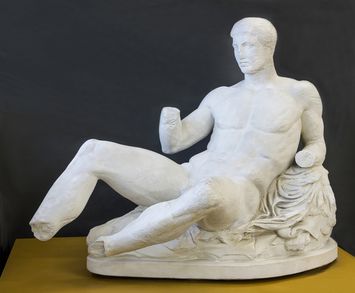

Name: Ganswürger Catalogue number: 107 Description:

Es handelt sich um eine lebensgroße Figurengruppe aus einem kleinen Knaben und einer Gans. Der Junge ist unbekleidet. Er trägt kurze, leicht lockige Haare. Die Haare an der Stirn sind in einen kleinen Knoten zusammengebunden. Der Körper des Knaben ist kindhaft füllig und weich aber dennoch kräftig. In seinen Armen hat der Junge den Hals und den rechten Flügel der Gans fest im Griff und presst sie zu seiner linken Schulter. Dabei wendet er seinen Kopf zur Gans und lächelt. Er steht breitbeinig und kippt leicht nach hinten und zur rechten Seite, indem er die Gans fester an sich drückt. Die Gans ist etwa so groß wie das Kind. Ihr Körper befindet sich hinter dem Kind. Sie hat ebenfalls ihre Bei-ne gespreizt, um besseren Halt zu haben und Widerstand zu leisten, der Schnabel ist weit geöffnet. Original AO: München, Glyptothek, Inv. 268 Original LO: Villa Quintiliana, Via Appia, Rom. Original sources: Plin. hist. nat. 34,84. Herondas 4.31. Original date: Griech. Original: um 230-220 v. Chr. Röm. Kopie: 1. Jh. n. Chr. Interpretation and historical context:

Die Gruppe wurde zusammen mit zwei anderen Repliken in der römischen Villa Quitiliana gefunden. Aufgrund einer Öffnung im Gänseschnabel könnten alle Repliken in einer Brunnenanlage der Villa aufgestellt worden sein (Stemmer 1995, 211). Insgesamt sind sechs große und eine kleine Replik bekannt, die größtenteils in Rom gefunden wurden (Künzl 1968, 77). Die zahlreichen Kopien dieser Gruppe zeugen von der Beliebheit des Motivs im kaiserzeitlichen Rom. Die dargestellte physische Aktion, eine Momentaufnahme, gehört zu den Merkmalen der hellenistischen Skulptur (Kunze 2002, 146). Die pyramidale Komposition erinnert an Statuengruppen mit Heroenthematik (z. B. Menelaos und Patroklos in Florenz, Palazzo Pitti; Blendung des Polyphems in Sperlonga, Museo Archaeologico Nazionale; der Farnesische Stier in Neapel, Museo Nazionale Inv. 6002) (Smith 1991, 136). Die ursprüngliche Funktion des Originals ist unbekannt. R. R. R. Smith schlägt die Deutung als eine Votivgabe an Asklepios vor, da bei Herondas eine thematisch ähnliche Statue im Asklepios-Heiligtum von Kos erwähnt wird – ein Dank der Eltern für die Heilung ihres Kindes (Smith 1991, 136, weitere Überlegungen zur Funktion siehe Kunze 2002). Plinius d. Ä. nennt einen Künstler Boethos, der eine Statue des Knaben, der eine Gans würgt, geschaffen hat. Ob Plinius über genau diese Gruppe schrieb, ist ungeklärt. Comparison:

Repliken in Vatikan, Musei Vaticani Inv. 66, und in Paris, Louvre Inv. MA 40 diese wurden ebenfalls in der Villa Quintiliana gefunden. Andere Repliken: Rom, Kapitol. Mus. Inv. 238; Rom, Museo Torlonia Inv. 448; Genf, Musée d’Art et d’Historie Inv. 8944, Rom, Mus. Naz. Inv. 8565, Paris, Mus. Rodin Inv. 357, Statuette in Neapel, Mus. Naz. Inv. 120581 (Kunze 2002, 142f). E. Künzl nennt die Gruppe des Herakles mit dem Löwen als Vorbild für den Ganswürger (Künzl 1968, 79, Abb. 10).

Weitere Gruppe der Thema Knabe mit der Gans ist die Skulptur „Knabe mit der Fuchsgans“ (Rühfl 1981, 258f, Abb. 110) aus Wien, Kunthistorisches Museum Inv. I 816. Literature:

K. Stemmer (Hrsg.), Standorte. Kontext und Funktion antiker Skulptur (Berlin 1995) 211f, Kat. B 62. Replik Louvre: 419, Kat. D 13

R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London 1991) 136, Abb. 170. R. Lullies, Griechische Plastik. (München 1979) 126–127, Abb. 253.

E. Künzl, Frühhellenistische Gruppen (Köln 1968) 77ff, Abb. 11.

R. Wünsche, Glyptothek München. Meisterwerke griechischer und römischer Skulptur (München 2005) 112.

H. Rühfel, Das Kind in der griechischen Kunst (Mainz 1984) 254-258, Abb. 108.

B. Andreae, Skulptur des Hellenismus (München 2001) 158-160, Taf. 134.

B. Andreae, Schönheit des Realismus. Auftraggeber, Schöpfer, Betrachter hellenistischer Plastik (Mainz 1998) 206-210, Kat. 34.

C. Kunze, Zum Greifen nah. Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation (München 2002) 142-153, Abb 60-64.

A. Furtwängler, Der Dornauszieher und der Knabe mit der Gans. Entwurf einer Geschichte der Genrebildnerei bei den Griechen (Berlin 1876).

U. Mandel, Räumlichkeit und Bewegungserleben. Körperschick-sale im Hochhellenismus (240–190 v. Chr.), in: P. C. Bol (Hrsg.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst III: hellenistische Plastik (Berlin 2007) 164-167, Abb. 166 a-d

Photo: UHH-RRZ-MCC-Mentz

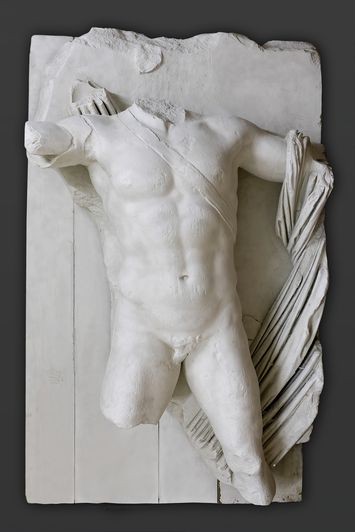

Name: Gigant und Schlange, Pergamonaltar Catalogue number: 113 Description:

Dies ist ein Abguss eines Friesfragments an der Treppe des Pergamonaltars, daher ist seine Komposition von links oben nach rechts unten entsprechend dem Aufbau der Treppe zu betrachten.Links oben vom Betrachter ist ein großer Raubvogel abgebildet. Sein Kopf und der rechte Flügel fehlen. Der Vogel ist in Bewegung dargestellt, im Flug greift er mit seiner rechten Kralle in den Unterkiefer einer überlebensgroßen Schlange. Der Körper der Schlange ist serpentinenarting dargestellt, jede Schuppe ist einzeln betont, die Augen sind sehr groß. Der Körper gewinnt nach hinten immer weiter an Volumen. Ein männlicher, frontal zum Betrachter dargestellter Torso schließt die Komposition ab. Es fehlen der Kopf, beide Beine ab den Oberschenkeln, der linke Arm, der rechte Unterarm und das Glied. Der linke Arm und das linke Bein gehören auf eine weitere Friesplatte. Die Figur ist unbekleidet bis auf ein Raubtierfell um die beiden Schultern. An der linken Schulter ist ein Tierkopf zu erkennen. Beide Arme sind zu den Seiten gestreckt. Die Körpermuskulatur ist betont, besonders zu sehen am rechten Oberarm, auf dem die Ader auch mitausgear-beitet sind. Dahinter ist ein großer kräftiger Flügel mit rundlichen und spitzen Federn zu erkennen. Links ist ebenfalls ein Flügelansatz zu sehen, der linke Flügel gehört auf die andere Friesplatte. Die rechte obere Ecke der Platte ist stark bestoßen, enbenso wie die Flügelkanten. Original AO: Berlin, Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin, Inv. Nr. AvP III.2 Original LO: Türkei, Nordwesten, Bergama, antikes Pergamon, 30. Dezember 1878. Original inscription: ΒΡΟ—

BRO— Original sources: Pausanias 5, 13, 8 (Anmerkung über einen Asche-Altar des Zeus in Pergamon). Original date: 182-165 v. Chr. Interpretation and historical context:

Die Friesplatte gehörte zu der südlichen Treppenwange des Westfrieses des großen Zeusaltars von Pergamon. Es stellt einen geflügelten, schlangenbeinigen Giganten dar, der von einem Adler angegriffen wird. Wie alle Figuren des Frieses, war auch dieser Gigant mit einer Namensinschrift versehen, die sich auf der Platte befindet; vom Namen sind nur die ersten drei Buchstaben erhalten. Das Thema dieses monumentalen Sockelfrieses war die Gigantomachie – Kampf der Götter gegen die Giganten, welches eines der bedeutendsten für griechische Kunst ist, da es den Sieg der Vernunft über das Chaos symbolisiert (Heilmeyer 2004, 31). Der heute in Berlin aufgestellte Zeusaltar befand sich ursprünglich auf der Akropolis der Polis Pergamon, der Hauptstadt eines der Diadochenreiche im Hellenismus. König Eumenes II. (197-159 v. Chr.) von Pergamon soll ihn in Auftrag gegeben haben als Dank an Zeus für seine Militärsiege (Schmidt 1961, 15). Zur plastischen Gestaltung des Altars gehört der Telephos-Fries, der sich oben im Hof befand (ebenfalls ausgestellt in Berlin, Pergamonmuseum). Auf dem Altar ist ein Künstlername gesichert – Theorretos. Es sollen mindenstens fünfzehn Künstler am Altar gearbeitet haben, drei weitere Namen sind überliefert: Menekrates, Dionysiades, Orestes (Rohde 1982, 72f). Comparison:

Das Thema der Gigantomachie ist sowohl in der Vasenmalerei als auch in der Plastik vorzufinden: att.-rf. Trinkschale des Erginos und Aristophanes; Fries des Siphinerschatzhauses in Deplhi, in situ; östlicher Metopenfries des Parthenon, in situ; Gigantomachie auf dem Ostgiebel des Athenatempels auf der Akropolis in Athen, Akropolis Museum, Inv. 631 A; 631 B.

Zur hellenitischen plastischen Darstellung von Schlangen und Giganten wird oft der Vergleich zur Laokoongruppe in Rom, Musei Vaticani Inv. 1059, gezogen. Literature:

H. Kähler, Der Große Fries von Pergamon (Berlin 1948) 30f, Abb.4-5.

W.-D. Heilmeyer, Der Pergamonaltar (Berlin 2004) 49f, Abb. 9.

F.-H. Massa-Pairault, La Gigantomachie de Pergame ou l’image du monde, BCH Suppl. 50, 2007, 40, Taf. 22a.

E. Schmidt, Der große Altar zu Pergamon (Leipzig 1961) 61, Taf. 28.

C. Humann, Der Pergamonaltar (Dortmund 1959) 114, Relief-No. 39.

E. Rohde, Pergamon: Burgberg und Altar (Berlin 1982) 72, Abb. 48.

M. Kunze, Der Altar von Pergamon. Hellenistische und römische Architektur, Antikensammlung II (Berlin 1985) 49, Abb. 55.